Nota publicada online

Herlitzka & Co presenta MONTE, una exposición que celebra el cruce entre arte contemporáneo y saberes ancestrales. La muestra surge como parte de una colaboración con el espacio que Ricardo Paz impulsa desde hace más de treinta años, dedicado a visibilizar y fortalecer el trabajo de artistas y artesanos del Norte argentino, especialmente de la provincia de Santiago del Estero. En diálogo con muebles, textiles y objetos de su acervo, se exhibe una cuidada selección de obras de artistas de la galería. El recorrido incluye piezas de Alejandro Puente, Alicia Herrero, Juan Sorrentino,Hernán Salamanco, Nicolás García Uriburu, Teresa Pereda, Candelaria Traverso, Mariano León y el Colectivo Tusfwelej.

“La guitarra antes de ser instrumento fue árbol y en él cantaban los pájaros.

La madera sabía de música mucho antes de ser instrumento.”

Atahualpa Yupanqui

Madera, lana y cuero, elementos esenciales de una tierra en particular: el monte santigueño. Ellos diagraman una forma de vida, componen un mundo, guardan el discreto murmullo de miles de historias anónimas. En su interior yacen saberes que deben escucharse pero por sobre todo respetarse. Al igual que la guitarra de Don Ata, estas materias conservan memorias de un hábitat; han interactuado entre sí desde tiempos remotos. Las piezas de Ricardo Paz apelan a ellas y en su despliegue conjunto con obras de artistas contemporáneos crean en las salas de Herlitzka & Co una atmósfera particular, donde la arrogancia porteña parece ponerse entre paréntesis para dejar paso a una gama de relieves y texturas provenientes de otras geografías de nuestro país que merecen ser más y mejor conocidas.

Ricardo Paz regresó al país en la década del 80 luego de un viaje que lo llevó por distintas partes del mundo. Algunas inquietudes de entonces lo llevaron primero a desempeñar el oficio de anticuario y luego a conocer y a enamorarse de Santiago del Estero, provincia que rezuma historia y tradición. A su capital se la ha denominado "Madre de Ciudades" ya que fue la primera fundada por los colonizadores españoles en el actual territorio argentino, en 1553. Durante los siglos XVI y XVII, la ciudad fue el centro de la colonia española en el actual noroeste argentino y de ella surgieron las campañas que fundaron las principales ciudades de esa región del país. Por esta y otras razones que obedecen a cuestiones socio-políticas de épocas más cercanas, Santiago también ha sido tierra de migrantes, de trabajadores que han aportado su esfuerzo al crecimiento de otras zonas de la Argentina.

Pero lo que fascinó a Paz fue el encuentro con una cultura enriquecida por la labor lenta y extensa del mestizaje. Esta resulta ser un palimpsesto por el que han dejado su marca las poblaciones originarias que habían tenido contacto con el mundo inca y con pueblos que habitaron la Amazonía, luego por el universo español que portaba en sí la influencia árabe y judía y por último, por la expansión ferroviaria que se inició a principios del 1900 y que trajo con ella los vestigios del victorianismo inglés y del centralismo porteño, así como también, lamentablemente, el inicio del extractivismo forestal; extractivismo que desde hace unas pocas décadas se continúa con el avance del agronegocio y la consecuente pérdida de la biodiversidad y de tierras por parte de comunidades campesinas e indígenas.

Desde el año 2002, Ricardo Paz dirige la Reserva Natural y Cultural Los Silencios, destinada a la recuperación del monte nativo: más de 500 hectáreas de naturaleza protegida en las Sierras de Sumampa, al sur de Santiago del Estero. Allí, además de su labor ecologista, instaló su taller, donde produce sus piezas y desarrolla proyectos de Land Art. La reserva fue adquirida, desarrollada y sostenida con producción artesanal regional, tanto tradicional como contemporánea.

Su deslumbramiento inicial equivalía a lo que él denominó “sueño del anticuario”: una situación idílica donde tomó contacto con modos de producción y objetos que portaban criterios que antes desconocía. Estos criterios podrían aproximarse, al menos en ciertos casos, a lo que Estela Ocampo en su texto Apolo y la Máscara(1985), definió como prácticas estéticas imbricadas: Práctica estética es una forma de organización de la imaginación, la sensibilidad, la capacidad expresiva en la producción de contenidos estéticos. Así, de manera amplia, práctica estética es tanto el arte -una manera especial de organizarla- con las otras formas disímiles. Ahora bien, la característica fundamental, aquella que determina las demás, las estructura y les da sentido, de la práctica estética no organizada como arte, es su dependencia de la cultura íntegra y particularmente de la religión. La práctica estética, en esta variante, no se ha constituido en un reino con valores propios sino que está íntimamente relacionada con el saber y la práctica total de determinada comunidad. Es decir, está imbricada.

Aquello con lo cual se encontró Paz fue, primero, con el trabajo que se realizaba en las comunidades fuera de las casas: el trabajo con las maderas y con los cueros asociados a la esfera masculina. Más tarde tomó contacto con las primeras teleras. El mundo de las mujeres, el de los tejidos, corresponde a un ámbito más íntimo; un trabajo que viene de antaño y que refleja toda una cosmovisión.

Cuarenta años después de arribar a ese monte, Paz es convocado por Mauro Herlitzka para mostrar sus trabajos que se componen de esos elementos que provee la tierra, y que arrastran consigo aquel horizonte espiritual, pero atravesados por claves del arte contemporáneo y la compañía de obras de otros artistas que comparten intereses afines.

En la sala principal de la galería se pueden apreciar las Mesas Monte, confeccionadas a partir de troncos recuperados de árboles como el algarrobo blanco derrumbados por obra de fenómenos naturales o por la ambición destructiva del ser humano. Sus formas, de una peculiar belleza, no sólo evocan su origen sino que éste las hace inimitables. Otras dos mesas, en este caso rectangulares y de una extensión de cuatro metros, se encuentran acompañadas por tres acrílicos de Alejandro Puente y obras de Nicolás García Uriburu, Teresa Pereda y Margarita Paksa. La trayectoria de Puente, como es sabido, puso en relación las prácticas de los pueblos originarios con la abstracción geométrica del siglo XX, mientras que,García Uriburu, siempre tuvo un compromiso ético y estético con el medio ambiente y especialmente con los recursos naturales del sur del continente americano. La obra que aquí se exhibe.Almenas(1962) data de su temprana y menos conocida etapa informalista. La técnica utilizada privilegia tonalidades terrosas y formas ondulantes arbitrarias que encuentran un eco apropiado con las mesas de Paz.

Teresa Pereda participa con WIPHALA – Un hilo para escalar otros mundos(2025), una pieza textil confeccionada con lana de vellón que representa la insignia de los pueblos originarios de América. El símbolo, que ostenta los colores del arco iris, para la cosmovisión andino amazónica implica la dualidad, la complementariedad de los opuestos; su intersección, guía al crecimiento, a la fertilidad y a la sabiduría. La complejidad y simetría de esta obra trae a la memoria el orden universal.

El contraste con este conjunto lo señala Silencio (1967/1990), el cubo minimalista de Margarita Paksa. En este caso, la artista no utilizó un material extraído de la naturaleza sino un producto industrial como el acrílico. Así lo testimonian la imperturbabilidad de sus caras y aristas. Por el contrario, la transparencia, donde de manera muda resuenan episodios traumáticos de nuestro país vinculados al contexto original de la obra, bien puede establecer puentes con violencias pasadas y presentes ejecutadas en el Norte Grande Argentino.

En un sector adyacente se puede observar Envolvente (2025), una pintura en acrílico de colores vibrantes de Alicia Herrero perteneciente a la serie en desarrollo Mutaciones. Un tándem de otros dos textiles describen modos de realización que se vinculan con diferentes procedimientos colectivos, componentes o formas de la economía alternativa. Uno es el correspondiente al Colectivo Tusfwelej (Fidela Flores,Candelaria Aaset y Martín Churba) que presenta Opätsin XVI (2025), llevado a cabo con fibra de chaguar hilada a mano. El chaguar es una planta fundamental para los pueblos del territorio del Gran Chaco. El nombre del colectivo proviene de un término de la lengua wichí que puede traducirse como abrazadera, abrazos o enlazados y este significado describe también su forma de investigación que trata de unir tradición e innovación. En el trabajo de Candelaria Traverso, en cambio, se destacan los retazos de arpillera sintética, material que sirve para transportar mercaderías en los espacios de la economía informal como pueden ser las ferias o los mercados populares.

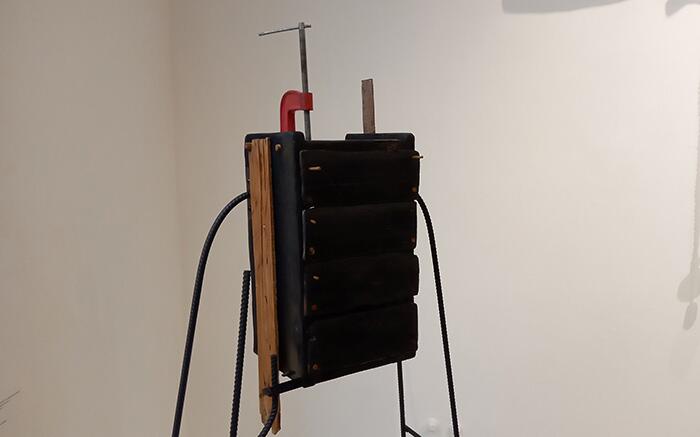

A continuación, la muestra brinda un espacio a dos esculturas sonoras de Juan Sorrentino. Este artista, a través de sus obras, investiga las confluencias posibles entre el sonido, la tecnología y los materiales. De esta manera promueve un tipo de experiencia relacional que exige una apertura perceptiva fuera de lo común. Estrechamente asociadas al monte chaqueño, sus esculturas son producto del rescate de restos orgánicos e industriales que guardan reminiscencias de su pasado al tiempo que expresan un profundo compromiso con las ecologías ambientales y acústicas.Sorrentino, además dirige en Colonia Benitez, Chaco, un proyecto que se llama Monte Residencia dedicado al activismo ambiental y el arte contemporáneo. Acompañando el sentido de estas obras Pentagrama pampa. Notas de silencio para un airecito criollo(2025), de Ricardo Paz, trae a la imaginación del espectador el sonido del movimiento en el aire de unas boleadoras de distintos formatos y usos que datan de mediados del siglo XX. Cierran este sector, una pintura de Hernán Salamanco y Plumario 1 una pieza que reúne guantes de mina usados cuya autoría pertenece a Mariano León.

Una mención específica merece la ambientación llevada a cabo en la primera planta de la galería y que remite a lo entrañable y hogareño del monte. Aquí se destaca en primer lugar, la recreación de un santuario familiar montado por la hija de Ricardo, Lucía Paz. Es posible ver en ella un retablo antiguo situado sobre una mesa que conserva las huellas de las velas y las marcas de los rezos. Al retablo se lo ha intervenido con imágenes de flores, de Mama Antula -que fuera canonizada por el Papa Francisco el año pasado-, con estampitas del Gauchito Gil y de la Virgen de Sumampa y con hilos teñidos con cochinilla, un insecto del cual se extrae una tintura utilizada por las teleras. El altar, significa por sobre todo, un agradecimiento al monte. Lo rodean otros objetos que forman parte del entorno cotidiano regional como por ejemplo un catre de madera, tabas, lazos, cueros y otros textiles realizados con técnicas ancestrales como son la de pelo cortado o el baetón.

Las descripciones efectuadas sobre los territorios y todo aquello que los compone funcionan por lo general como tramas que remiten a la experiencia visual. Durante mucho tiempo han estado ligadas no sólo al conocimiento sino a la voluntad de dominio y explotación. Quienes están sujetos a esta voluntad no suelen ver más allá del margen que imponen sus objetivos y designan como “nada” a lo que no están en condiciones de observar. Yupanqui resumió mejor esta postura con el siguiente verso: “la tierra es tierra nomás, para el que mira sin ver”. Esta exposición permite ver, imaginar, pero principalmente activar relaciones sensibles de diversos órdenes y ser parte de esos paisajes aunque sea por unos breves pero intransferibles minutos.

Herlitzka & Co. : Libertad 1630 – Buenos Aires

Lunes a viernes: 11:30 a 19 hs. Sábado con cita previa

Hasta el 15 de octubre